ハッキング、エレガンス、ヴァナキュラー

橘玲の小説『HACK』を端緒に、かつてのハッキングが持っていた「エレガンス」の変容を考察。スマートフォン普及後の「デフォルト主義」や、Excelをデザインに転用する「チューリング完全ユーザー(TCU)」の出現から、現代におけるデジタル・ヴァナキュラーの可能性を問う。著:太田知也(Design Currents)

- 橘玲の小説『HACK』に見られるように、ハッキングは「テクノロジーの、洗練された破壊」としてのエレガンスを持つ。

- しかし、情報社会の美学は変化し、ニュートラルなフォントや標準設定を意図的に使用するデフォルト主義が現れた。この変化は、スマートフォンやビッグテックの登場により、情報社会が技術的な専門家(ハッカー)だけのものではなくなったことと関連する。

- 現代のユーザーは「チューリング完全ユーザー(TCU)」と呼ばれ、その者たちは表計算ソフトで名刺をレイアウトするなど、汎用的なツールを本来の目的に関係なく巧みに使い、「個性的なデジタル・ヴァナキュラー」を形成している。

橘玲『HACK』に見るハッキングと国際情勢

「世界はHACKされるのを待っている/バグだらけのシステムだ」

そんなエピグラフに始まる冒険小説を読んだ。橘玲『HACK』、つい2週間ほど前に出た新刊だ。自分なりにあらすじを整理してみると、ビットコインで儲けた脱サラハッカーがシンガポール駐在の検察官に気に入られ、東南アジアと東アジアをまたにかけたスパイ活動を民間人としてさせられる、みたいなもの。

本作には近年の情報社会と国際関係に関する事実がふんだんに盛り込まれていて、トクリュウの特殊詐欺とかオンラインカジノ元締めの中国マフィアが拠点にしてるミャンマーの詐欺団地が重要な舞台となる。これに北朝鮮のハッカー集団・ラザルス(これは実在する組織だ)が盗み出した2500億円分のビットコインが絡んできてたいへんなことになっていき、ミッション・インポッシブルばりの展開へとなだれ込んでいく。

ハッキングのエレガンス:洗練された破壊

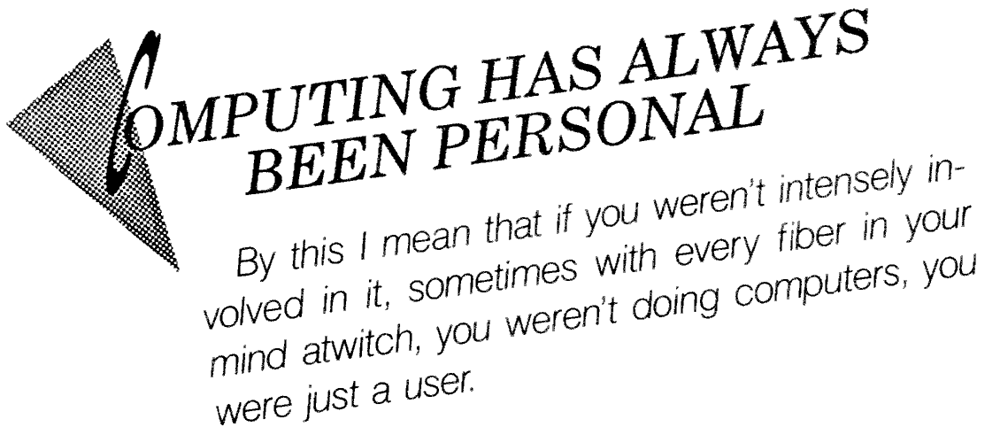

ところで、アーティストのガスリー・ロナガンは「ハッキング vs デフォルト」という一種のA/Bリストで両者を対比している。そのことを、週末に収録した座談会(そのうち記事になるだろう)で聞いた。ロナガンの図式から引用してみると、ハッキングの定義らしきものが与えられる。

「テクノロジーの、洗練された破壊(Sophisticated breaking of technology)」

そう、どうやらハッキングというのは洗練された行為であるらしい。なにかその種の──ひどく人を選びそうな──エレガンスは、この世の中の一角で確実に存在している。それをわたしが肌で感じたのは、慶應SFCで過ごした大学時代のことだった。『ハッカーと画家』という伝説的な著作があることも、そこではソフトウェアエンジニアがアーティストと同列に扱われていることも、そしてついでに言えば、アーティスト的な童心から発した「たんに楽しいから(Just for Fun)」という理由で行われる無償労働のたぐいがオープンソースプロジェクトとして情報技術畑の人たちから称賛を浴びていることも、そのとき学んだ。おそらくは『HACK』読者の一部は、学生のわたしと似た経験をするだろう。

本書の主人公は、iPhoneのバグを利用して他人の端末の中身を不正に取り出す。まあ、言ってみれば覗き見にほかならない。──いや待ってくれ、と人はここで立ち止まるかもしれない。ハッカーのうちにおいては、覗き見趣味がエレガンスに転ずる、と? いかにも倒錯しており、理解不能である。そうした声もあろう。

ゲームとしての世界と攻略者の肖像

しかし同時に主人公は、身の回りの事象を「ゲーム」として経験している。そう言ってはばからない。とあるバージョンのiPhone(というかiOS)に対して、特定の手順でアクセスすると、ロックされているはずの情報が開示される。秘匿されたものを金庫破りしたと得意になっている、そんなゲーム巧者の顔がここには覗く。つまり窃視者は、攻略を得意とする何者かに変わっている。

巧さ。そこからエレガンスまでは、のこり数歩の距離だろう。つまり、テクノロジーを扱うのが巧い者。そうした者たちのことがハッカーと呼ばれている。とはいえ、ハッカーが巧みさを発揮する対象は、テクノロジーだけではない。

この小説の主人公は、節税・脱税を目的として日本の税法を「攻略」し、日本国籍を捨てた。彼はマレーシアのラブアン島にビットコイン管理のための自前のサーバールームを擁し、ふだんはタイのバンコクで生活する。──いや、やはり納得できぬ。脱法行為にエレガンスを見るとは? だいいち、セコいじゃないか。しかし、リバタリアンを自称する主人公はこの種の批判に聞く耳をもたないだろう。国家による収奪から軽やかに身を躱すリバタリアンの肖像。あるいは、どこでも生きていける(anywhereな)強い個人、という形容もできそうだ。

デフォルト主義

そんな主人公のエレガンスには多くの人が惹きつけられている。レストランでは気の利いた現地料理(そらでは思い出せそうにないメニューの数々)をオーダーし、じつにうまそうにシャブリのグラスを傾ける。バックパッカー時代の名所巡りの記憶を辿りながら、彼はそうする。ディナーに連れ添った女性らは、うっとりと聞き惚れている。──こう描写してみると、村上かチャンドラーか、そんなふうにも思えてくる。

在りし日の、ハッキングのエレガンス。

わたしがここでそれを過去のものとしているのは、故なきことではない。いまや情報社会の美学においては、ハッキングよりもデフォルト主義のほうが支配的──とまでは言えなくとも、多数派ではあるだろうからだ。いま一度ロナガンに戻ってみたいのだが、彼の議論を踏まえてプロフェッサーデザイナーのシルビオ・ロルッソが「デフォルト主義」についてエッセイを書いたのは、ロナガン図式が世に問われた2007年から16年後、2023年のことだ。

デフォルト・システムを使うデザイナーは、Helveticaのような「ニュートラル」なフォントや、ArialやTimes New Romanといった標準設定のフォントを意図的に使うだろう。あるいは、ウェブのハイパーリンクのデフォルト設定をそのまま扱ったり、CSSを使ってリッジボーダーを誇張したりする。ワードアートのエフェクトをふんだんに使う。

──ロルッソ『デザインにできないこと』175頁

考えてみたいのは、この16年のあいだにどんな変化が生じたか、である。それは、スマートフォンとビッグテックの登場によって、情報社会がtech-savvyなハッカーだけのものではなくなった、ということではないか。誰もがデザイナーであるといった物言いが聞かれるようになってからも、随分と時間が経った。

チューリング完全ユーザー

引用の系列をつづけよう。「挑発のデザイン論」というタイトルでロルッソ本の書評を発表した久保田晃弘は、最近のレクチャーで「チューリング完全ユーザー(TCU)」なる概念を紹介している。これはアーティストのオリア・リアリナによるものらしい。

デフォルトとデファクトでいっぱいの、汎用的なテクノロジーやサービスを利用する人々の生態。それを観察していると、「Eメールクライアントで記事を執筆したり、Excelで名刺をレイアウトしたり、ウェブカメラの前で髭を剃ったり」する光景がしばしば見られるという。ちなみに、この人らがなぜ「チューリング完全ユーザー」などとものものしく形容されるかというと、「十分な時間とメモリが与えられればあらゆる論理的なタスクを解決できる」という計算機科学の概念からの類推であるためだ。

ただのユーザー、ではない?

リアリナの提示する「チューリング完全ユーザー」は、技術的な専門家やハッカーの領域に留まらず、むしろ一般的な人々の潜在的な能力に焦点を当てている。プログラムされる側にならないためにプログラミングを学ぶべしと説くシェリー・タークルやダグラス・ラシュコフを退けて、リアリナは自説を唱える。いわく、「コンピューターを理解しているか、それともただのユーザーであるか、という二者択一的な見方は誤りである」と。

表計算ソフトをグラフィックデザインのツールにしてしまうといった行為に隠されている本質。それは、特定のタスクのための専用アプリが存在しない状況下でも、アプリケーションやデバイスの本来の目的に関係なく、自身の目標を達成する能力をチューリング完全ユーザーが持っているという点にある。そうリアリナは言う。その者たちは、道具が設計された意図とは別の方法で、つまり「プラットフォームやツールを巧みに組み合わせて、個性的なデジタル・ヴァナキュラーを散発的にかたちづくる」(久保田)存在なのだ。

──この世界はたしかにバグだらけかもしれず、もちろんわたしはハッカーではない。だけど、iPhoneのインカメラで自分の顔を様子見するという行為は、日常的にやっている。プラットフォームに飼いならされた身ではあっても、より良き情報技術との付き合い方をいつも求めている。

20251106

太田知也