ダン&レイビー『ここでもなく、いまでもない』(Not Here, Not Now)について

- スペキュラティブデザイン/SFプロトタイピングの流行を振り返りつつ、「未来」という語りの形式それ自体が、問題提起の内容やトーンを先回りして決めてしまう限界を疑う。

- ダン&レイビーが新刊の『Not Here, Not Now』で提示するのは、未来を語る前に〈いま・ここ〉(と、それを成り立たせる前提)を疑い直すという態度=〈非いま・ここ〉からの出発である。

- その態度を受け止めるための補助線として、椹木野衣による「悪い場所」や水村美苗論を引き、〈いま・ここ〉を異化する実践として読み替える。

「未来」という形式の限界

2010年代中盤頃からだろうか、「未来」という言葉がクリエイティブ業界──もしくはデザイン界隈?──のなかで持て囃され始めたことは、個人的には記憶に新しい。この現象は、ダン&レイビーというデザイナーのユニットが書いた『スペキュラティヴ・デザイン』(原著は2013年、翻訳は2015年に刊行)に端を発するものだろう。

スペキュラティブデザイン(Speculative Design)とは、思考するきっかけを与え、「問い」を生み出し、いま私たちが生きている世界に別の可能性を示すデザインのことである。スペキュラティブ(Speculative)とは英語で「思索の」「思索にふける」「熟考する」などを意味する。

しばしば未来的なシナリオを提案し、議論を起こす。そのような構えは、つづく2020年代においても「SFプロトタイピング」のような手法で繰り返された。これは主にSF作家を企業案件にアサインし、コンサルティングのために小説をオーダーメイドするような手法のことだが、ここ数年間のあいだも各種の企業がそうした発注をおこなっていると聞いている。冒頭に言った記憶の新鮮さは、そういう事情による。ただしこの種のプロジェクトの内容を多量に見聞きした場合、つぎのような懸念を抱くのは、おそらく自然なことである。

そもそも「未来」という語りの形式自体が、すでに何かを方向づけてしまっているのではないかという、そのような懸念である。ここでの「何か」にあたるものは、簡単に浮かぶ限りで言えば、問いの立て方や問題提起される内容、プロジェクトのトンマナ、などだろうか。

〈非いま・ここ〉という出発点

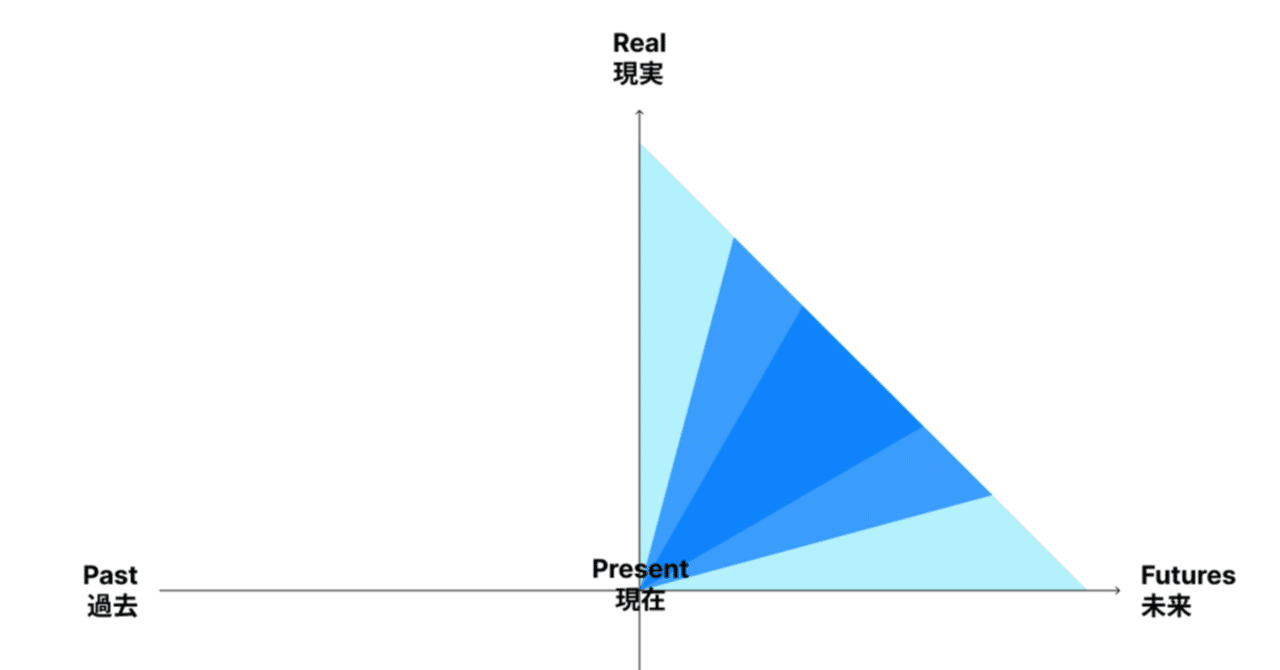

興味深いことに、未来ブーム的なものの火付け役となった──と言って差し支えないと思っているのだが──ダン&レイビーその人たち自身が、昨年刊行した12年ぶりの新刊のなかで問うているのは、まさにその「未来」という形式への懸念である。『Not Here, Not Now: Speculative Thought, Impossibility, and the Design Imagination』(2025)という著書においてダン&レイビーは、未来ではなく、いま・ここのことを考えよう、と説いている。それも、〈非いま・ここ〉というか、hereでもnowでもない時空が問題となっているのだから、いっそう興味深い。どういうことか、わたしなりの理解を駆け足で説明すると、つぎのようになる。

『Not Here, Not Now』の問題設定は、「脱未来(Defuturing)」という概念に関わっているだろう。

脱未来(デフューチャリング、Defuturing)とは、存在しうる持続可能な未来を否定し、人間の未来の可能性を高めるのではなく低下させる活動やプロセス、製品などを表す概念である。

地球という惑星の持続可能性が危機に瀕していると言われたり、生成AIを動かすためのデータセンターが惑星表面を大規模な技術スタックによって作り変えたりしている、といった事態が批判的に捉えられるようになってしばらくの時間が経った。このような前提のうえで「脱未来」が叫ばれ始めたのだとわたしは理解している。ここで重要なのは、これが「悪い行為」ではなく、「活動やプロセス、製品」として日常に埋め込まれている、という点だろう。つまり、わたしたちは未来を壊そうとして壊してしまうのではなく、効率化・最適化・大量生産大量消費といった資本主義的に当たり前の考え方に基づいて未来思考を展開することによって、未来の可能性を狭めてしまっているのではないかという、そのような指摘が「脱未来」だ。

そして、ある種の処方箋として、「未来を語る」より先に〈いま・ここ〉を問い直そう、と主張するのが『Not Here, Not Now』だ。要するに、未来思考の出発点(前提)を疑おう、という主張である。だから〈非いま・ここ〉なのであり、現在の政治状況や資本主義体制や技術との付き合い方などを異化・相対化したところから出発しよう、という論の運びになる。例えば本書では、量子力学的な視座に基づくプロダクトデザインについての批評が展開されたり、「不可能オブジェクト」という概念が紹介されたりしていく。ところで本書は主張が云々というだけでなく、ダン&レイビーの周りのデザイナーたちによる諸作をレビューする作品論としても面白い読み物になっている。

じつは『Not Here, Not Now』はまもなく翻訳書が刊行される予定で、BNN新社から今月の2/19に出るらしい。なのでいまこの書籍の内容をつぶさに紹介してもニュースバリューはないし、そもそもこの文献については刊行直後に岩渕正樹氏がいち早くレポートしてくれている。また、スペキュラティヴ・ファッションデザイナーの川崎和也氏もエッセイのなかでその読解を示していた。

〈いま・ここ〉を異化する──『日本・現代・美術』と日本語の問題

ダン&レイビーの議論にはいつも触発されるところがある。そこで試みに、デザインやデザインリサーチとは異なる領域にも引きつけて考えてみたい。

〈いま・ここ〉の異化。そう聞いてわたしがまず思い当たったのは、椹木野衣『日本・現代・美術』[1]だった。椹木は同書のなかで、「スキゾ分析」というアイデアを披露している。この「スキゾ分析」は、椹木の議論においては、西欧に伍する歴史性のようなものが日本では成り立たないことを示すために導入される。

自然で自明と見えている「いまここ」をいったん括弧に括り、経験的に構成されたゲシュタルトによって意味を与えられる以前の世界をありのままに記述し、そこにうごめいているさまざまな矛盾、差異、不整合、摩擦といった多様に分裂した有り様をまずは直視し、そこからいかにして疑いようがないかにみえる「自然」が再構成されることになるのかを追認すること。いわば、西欧並みに伝統や歴史を多様に解体しようとする以前に、わたしたちの生それ自体が根源においてあらかじめ解体され、分裂していることを発見し、そこから生の再編のための運動を開始すること──それがわたしたちの「スキゾ分析」である。(文庫版74頁)

1990年代に執筆されたこの書籍において、椹木は「悪い場所」という概念で日本を捉えた。「悪い場所」というのは歴史が積み上がらず同じ問題を反復してしまう沼のような場所を指しているのだが、そのような規定によって、日本の美術については「正史」が書かれ得ないことを椹木は主張している。より詳しくみれば「悪い場所」とは、55年体制によって完成した戦後日本の政治と文化と経済の状況を指していることがわかってくる。アメリカの影のもとで世界史から切り離された「非歴史的な場」としての日本、そこでは美術と名指された実践がありはしても「歴史的な『展開』」や「大文字の『歴史』」なるものはありはしなかった、とそのような主張が展開されていく。

そのことを示す「スキゾ分析」のケーススタディとして、水村美苗『私小説 from left to right』が論じられる。和文と英文が入り混じった文体で、しかも横書きで著されたこの文学作品は、「日本近代文学」というジャンルを宙吊りにしてしまう。椹木はそのように論じる。和欧混植のかたちでレイアウトされ、しかし内容としては伝統的な私小説に属する水村の作品を見ることで読者が出くわすもの──それは、「近代以降の日本語が『滅茶苦茶、ばらばら、アンバランス』であること」を「内面的に忘却」したところに「日本近代文学」の「自然さ」が成立しているという洞察である。(もっと言えば、例えば"New York"を「ニューヨーク」と表記し、アイヌの文化と言葉を翻訳して漢字に置き換えるといった操作を施して得られた「美しい」文学的風景のなかに、「日本近代文学」という一種のイデオロギー装置が成立しているのだ、という。)

つまり、椹木によって読解された水村のプロジェクトとは、「日本近代文学」の存立基盤を揺らがすことで、所与の──〈いま・ここ〉の──言語的な条件が異化されてしまうようなたぐいのものだ。あたかも日本語という媒体を素材にした現代美術の作品を論じるかのようにして、椹木はその批評性を取り出してみせたとも言える。

作品にとっての素材。あるいは表現にとっての媒体。これを突き詰めて問うていく純化の運動として美術史を構成するのは、グリーンバーグ以来のモダニズム批評だったと理解している。だからわたしとしては、「未来」を表現する昨今のデザイン方法論が、みずからにとっての素材であるところの〈いま・ここ〉を問い直しつつあるという臨界点的な事象として『Not Here, Not Now』を読むことになったし、それはスリリングな批評を読むような読後感を伴って現れることとなった。

2025年に文庫化されたこの著書をめぐって最近議論が起きている。興味深いので参考までにリンクしておく。石橋直樹「【書評】『美術』制度批判から『正史』へ(椹木野衣『日本・現代・美術』)」および齋藤恵汰「逸脱史が正史になったあとで…」] ↩︎